不動産部

11.102025

不動産部よもやま話 Vol.24【19代 式守伊之助】

大相撲秋場所10日目の話。

この日は祝日で仕事が休みだったため、午後4時頃からチャンネルを1に合わせ、入幕二場所目となる京都出身の小兵力士6代目藤ノ川関の取り組みを待っていたときのことです。

今年は、日本相撲協会が財団法人として設立されてから100周年という記念の年。

取り組みの合間には、貴重なアーカイブ映像が特別に放送されており、名大関・貴ノ花(利彰)をはじめ、輪島、大鵬、千代の富士など、昭和、平成を彩った力士たちの名勝負が次々と映し出されていきました。

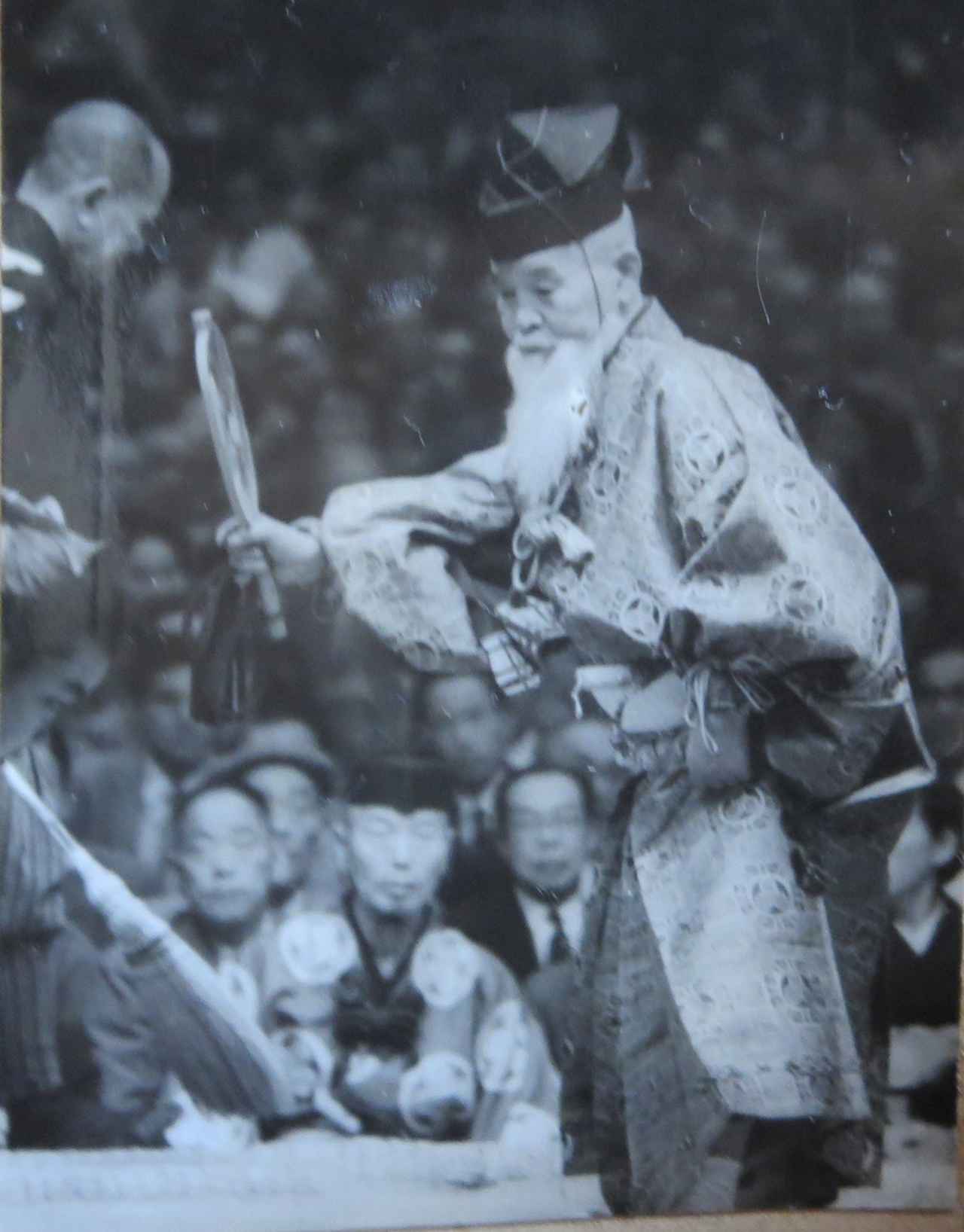

そんな中、画面に登場したのは裏方であるはずの、第19代式守伊之助さん。

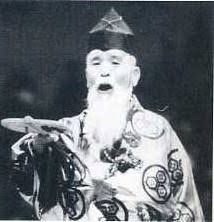

1951年9月場所から19代 式守伊之助を襲名され、その独特な風貌から「ヒゲの伊之助」と呼ばれていた人物です。

さて、このヒゲの伊之助さん、、凄いんです。感動させてくれるんです。

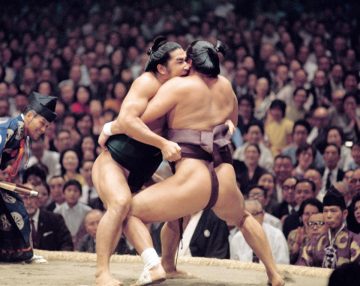

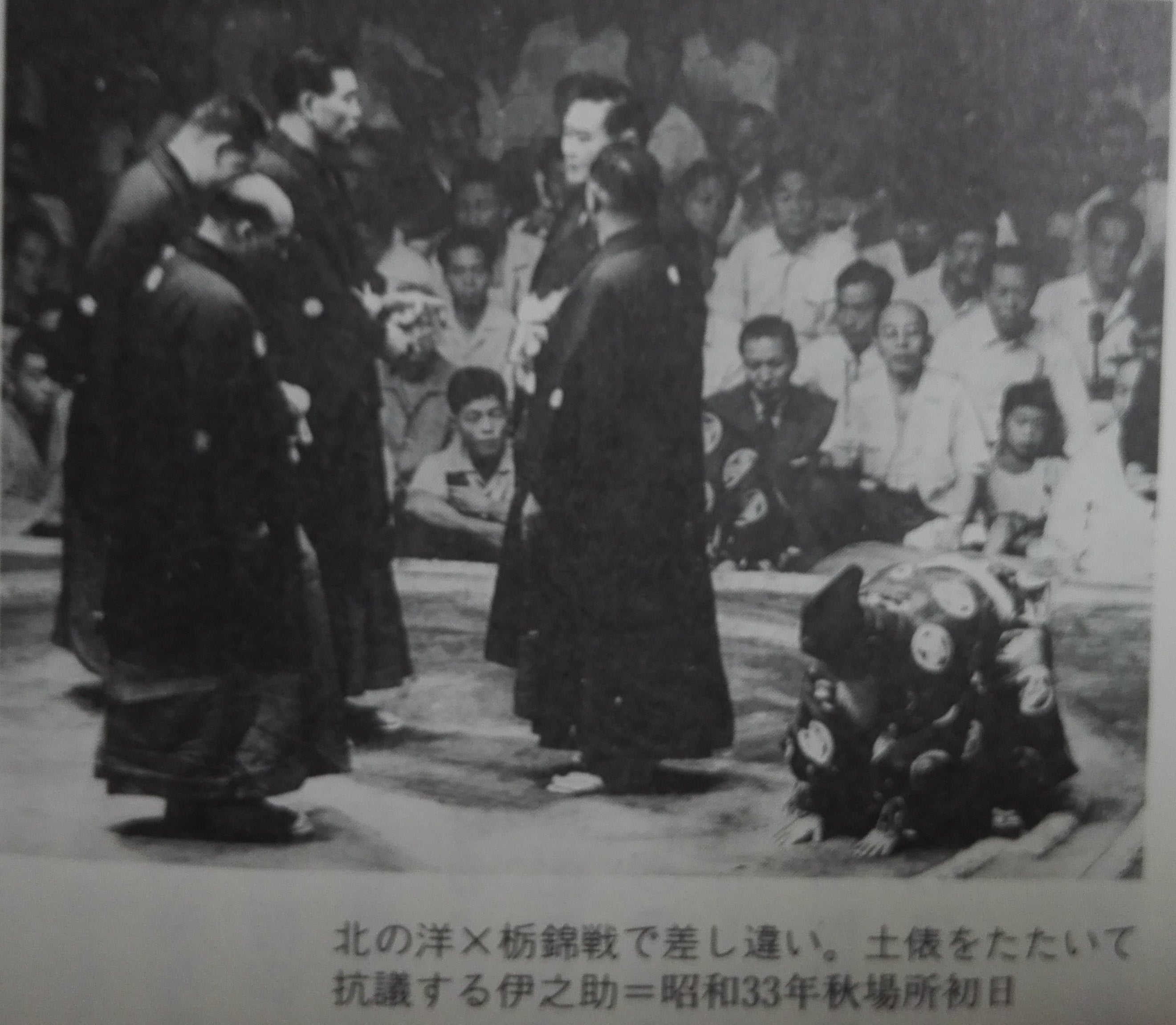

舞台は、1958年9月場所初日、横綱:栃錦と平幕:北の洋による結び前の一番でした。

当然映像は白黒。

鋭い立ち合いで踏み込んだ北の洋は、左を差し込むと左四つに組んで激しく寄って出る。対して栃錦は土俵際で必死にこらえ、苦しい体勢から左の突き落としを繰り出します。栃錦の体は宙に浮いて右足から飛び出し、北の洋の体は栃錦の左脇の下に泳いで右ヒジから落ちる。両者はほぼ同時に土俵を割る大激戦となりました。

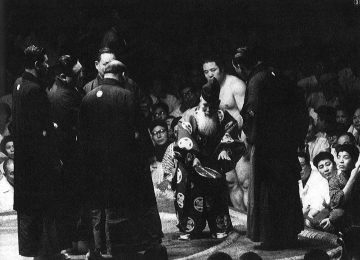

伊之助さんは、一瞬 北の洋に上げかけた軍配をひるがえし、栃錦に上げました。いわゆる「回しウチワ」です。

ところが、土俵下にいる親方衆(審判団)によって「物言い」がついたのです。

結果は、4対1で北の洋の勝ちに覆されます。

説明するまでもないことですが、

相撲における「物言い」とは、行司が下した判定に対して、土俵下の親方衆が「違うんじゃないか」と異議を唱える制度です。

現代スポーツでいうところのビデオ判定やリプレー検証に近い仕組みですが、当時はもちろんビデオもスロー再生もありません。すべて親方衆の“目視”と“勘”に頼る世界なのです。

さてさて、ここからがヒゲの伊之助さんの凄いところです。

なんと、伊之助さんが自分の判定を主張する前代未聞の抗議を行ったのです。

まさかの「逆物言い」。伊之助さんは、激昂、両手で土俵をたたいての抗議。

親方衆の一人、伊勢ノ海検査役が「いい加減にしろ」と諌めるほどの猛抗議に打って出たのである。騒ぎは13分にも及んだと言います。

角界では、親方衆は権威そのものであり、行司には下位の立場という暗黙の序列がある。絶対的な上下関係と伝統の重みで成り立っている世界。

行司はその中で「裁く者」でありながらも、“裁定”以外の場では控えめであることを求められる存在でした。

それだけに行司が、親方衆に対して声を荒げて抗議すること、それは、権威に対する“挑戦”でもあったのです。

蔵前国技館場内は騒然となったと言います。

さらに、控室に戻った後も

「栃関の方が遅く落ちた。わたしゃ自分の意に沿わぬウチワ(軍配)はあげたくねえ」

と涙ながらに訴えたと伝わります。

結果、彼は「行司の権限を超えた行動」を取ったとして出場停止処分を受けるという事態になりま

す。

どうです?これはもうただの“頑固おやじ”ではありません。

角界の絶対的なヒエラルキーに一人で立ち向かったプロの矜持です。

しかも後日、新聞社が撮った写真には、本当に北の洋の肘の方が先に落ちている様子が写っていた。つまり伊之助さんは正しかったのです。

世間は、伊之助さんの涙の抗議に同情し、彼の頑固さを誇りとして称えたとのことです。

時代は違えど、人が仕事に向き合う姿勢には変わってはいけないものがあると思います。

「組織・権威・慣習に逆らってでも、自らの判断に責任を持てるか?」

「評価や顔色を見るだけで終わるのではなく、胸を張れる仕事をしているか?」

私はこの19代式守伊之助さんの“仕事の戦い”を知り、その生き様に見習うべきもの、問いかける力を強く感じました。

相撲界は力士が主役。でも、学ぶべきものは、どこに潜んでいるか分からないものですね。

その後、ヒゲの伊之助さんは、1959年11月場所で引退。72歳まで現役を務め、歴代立行司の最高年齢記録を樹立。私が生まれる2年4カ月前、満80歳の誕生日の前日となる1966年12月14日にその生涯を閉じています。

伊之助さん! 痛みに耐えてよく頑張った! 感動した! ありがとう!

おしまい

作:不動産部 安田